皆さんこんにちは。

大阪府東大阪市を拠点に、商業施設や工場、マンション、戸建てなどの電気工事・電気通信工事を手掛ける株式会社 サンリード・テックサービスです。

電気配線の種類が多すぎて、「どの電線やケーブルを選べばいいのか」「用途や設置環境で何が違うのか」と迷ったことはありませんか?

電線やケーブルは、電圧や電流、設置場所、接続する機器によって適した種類が異なります。間違った選択をすると、過熱や電圧降下などのトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、電気配線の代表的な種類や特徴、用途ごとの選び方、さらにコネクタや端子、配線器具との組み合わせ方までをわかりやすく解説します。

電気工事や配線に関わる方はもちろん、これから配線を選ぶ方にも理解しやすい内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。

■電線の種類

住宅や工場などで使用される電気配線には、用途や電圧、設置環境によってさまざまな種類の電線があります。電線は導体の材質や断面積、絶縁体の種類によって性能が異なり、照明やコンセント、通信機器や制御回路など、接続する機器に応じた選定が必要です。一般的に使われる屋内配線の電線は、柔軟性や耐熱性、許容電流を考慮して選ばれます。

・VVF線とCV線

VVF線は住宅や小規模な商業施設の屋内配線で一般的に使用されるケーブルで、銅線をビニル絶縁体で覆った平形のタイプです。照明やコンセント回路に向いており、施工性が高く取り扱いやすいことが特徴です。CV線は耐熱性や耐水性に優れ、工場や屋外設備の低圧電力配線にも対応します。導体が太く長距離配線でも電圧降下が少ないため、大きな電力を供給する回路に適しています。

・IV線とVVR線

IV線は単線タイプの電線で、住宅や商業施設の内部配線に向いています。被覆は塩化ビニル製で、屋内配線の標準的な電源供給に使用されます。VVR線は複数の導体をまとめた可撓性の高いケーブルで、耐熱性や耐候性に優れ、照明器具やスイッチ配線などに適しています。柔軟性があるため、配管内の施工も容易です。

・電源ケーブル一覧

一般的な電源ケーブルは、家庭用100Vや200Vから工場用低圧まで幅広く対応します。CVV、CVT、キャブタイヤケーブルなど、用途や設置環境に応じて形状や材質が異なります。耐熱性や耐水性、柔軟性を考慮して選ぶことで、安全かつ安定した電力供給が可能です。各ケーブルには導体の太さや絶縁体の種類が規格化されており、許容電流や使用環境に合わせて適切に選定することが重要です。

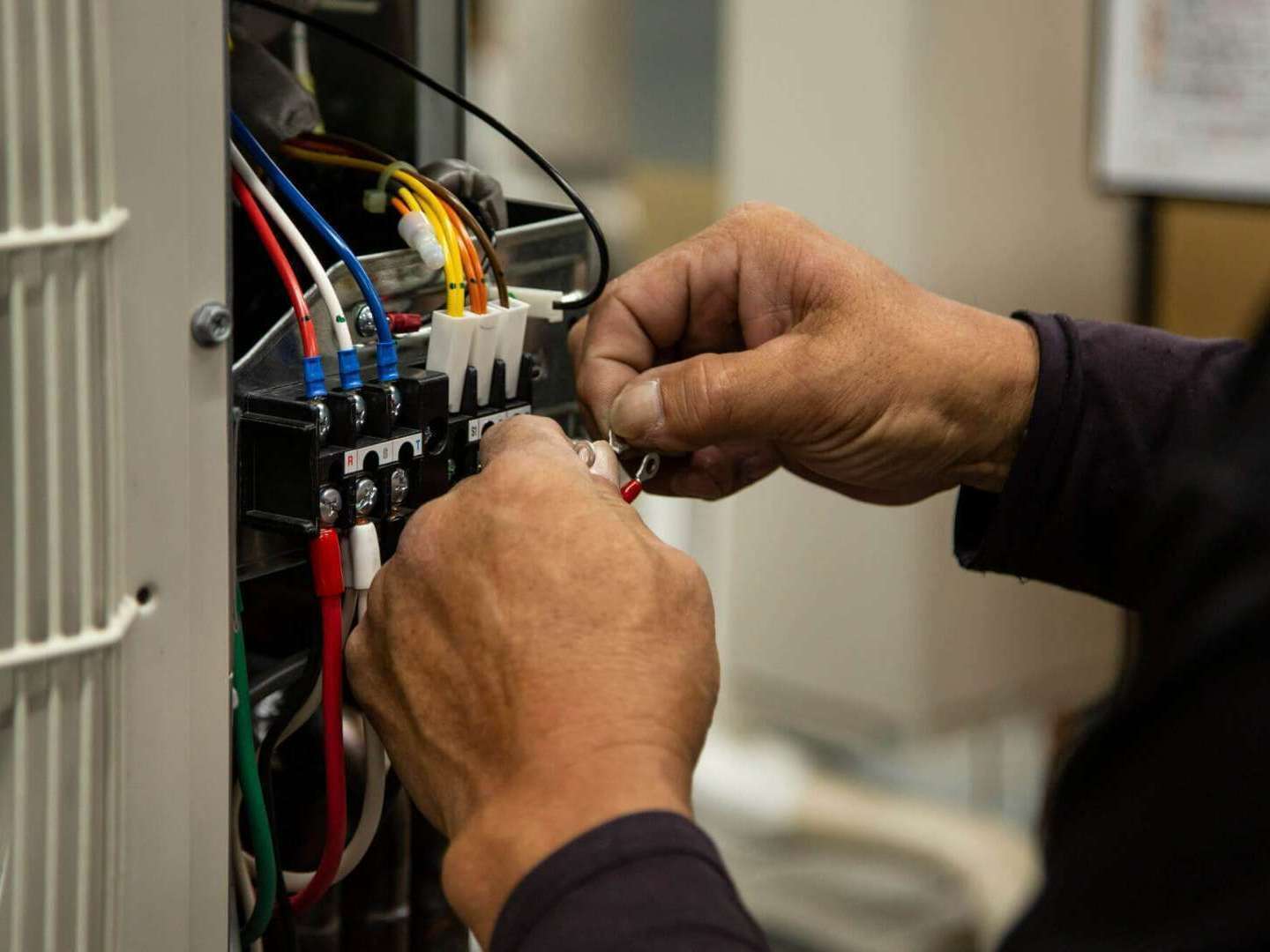

■電気配線コネクタ

電気配線の接続には、ケーブルや電線同士を安全に接続するコネクタや端子が欠かせません。コネクタは電源回路や通信機器、制御回路などで使用され、電流や電圧に応じた種類を選ぶことが重要です。耐熱性や耐候性のある素材で作られたコネクタは、住宅や工場、屋内外の設備に対応します。

・コネクタ種類

コネクタには、差し込み型の丸形タイプやネジ止め型、絶縁カバー付きタイプなどがあり、用途に応じて選定されます。家庭用の照明やコンセント回路には小型で取り扱いやすいコネクタが使われることが多く、工場や産業機械では耐熱性や耐久性の高い専用コネクタが必要です。通信ケーブル用のコネクタは、信号の伝送特性やノイズ対策も考慮して選びます。

・端子種類と用途

端子は電線の末端を接続するための部材で、丸形端子、平形端子、圧着端子などがあります。端子の種類によって接続可能な電線のサイズや用途が異なります。例えば、屋内配線の一般的なコンセントやスイッチ回路には平形端子、制御盤や機械設備の内部配線には丸形端子や圧着端子が使われます。絶縁体付き端子は感電防止や短絡防止に役立ち、安全性の高い施工が可能です。

■配線器具と電気錠

電気配線を安全に利用するためには、配線器具や電気錠の種類を理解しておくことが重要です。配線器具とはスイッチやコンセント、照明器具など、電線を機器に接続するための設備全般を指します。用途や設置環境に応じて適切な器具を選ぶことで、安全性と施工性を確保できます。

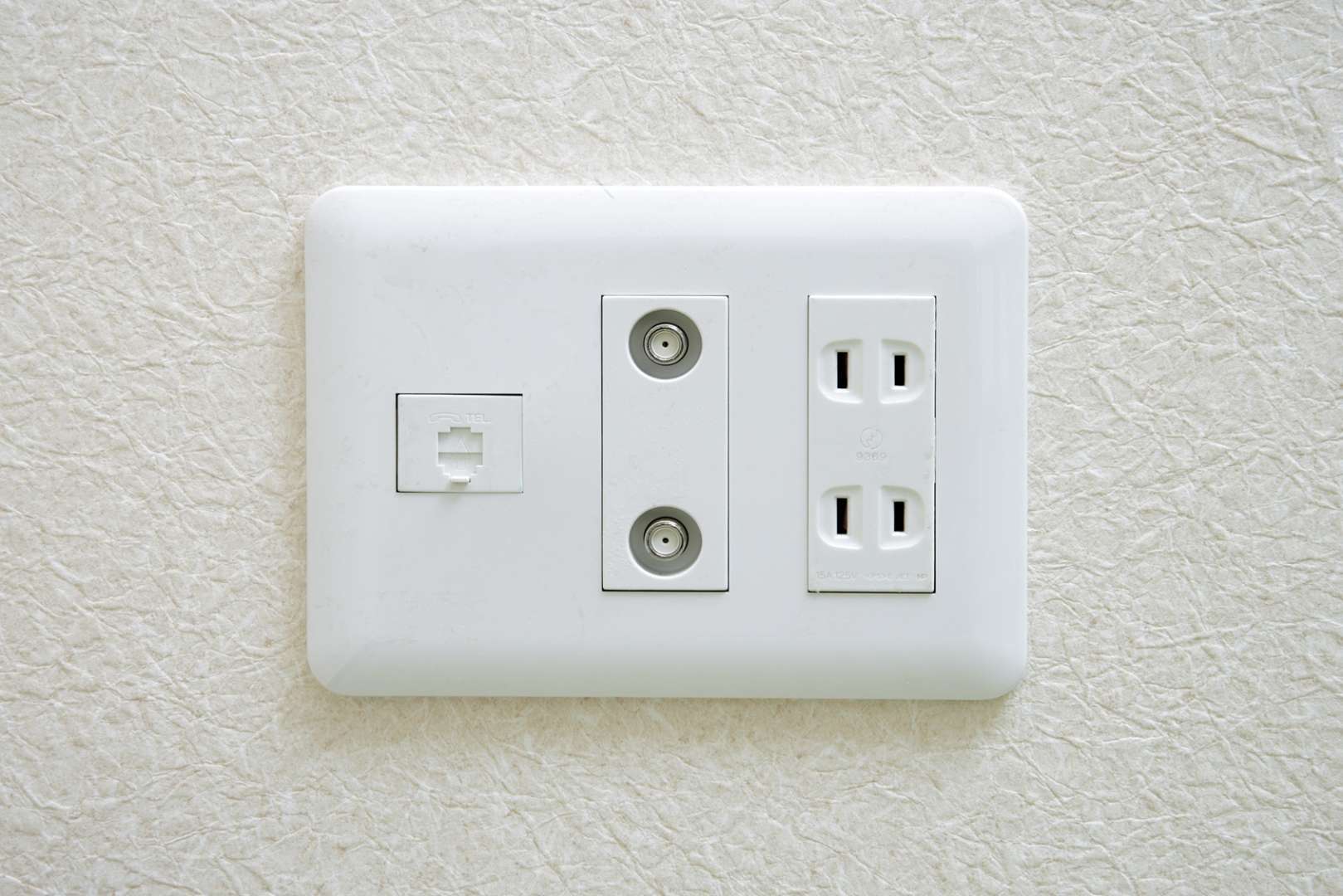

・配線器具の種類

配線器具には、壁面に取り付けるコンセントやスイッチ、天井や壁に設置する照明器具、分電盤内のブレーカーや端子台などがあります。屋内配線ではVVF線やIV線と組み合わせて使用されることが多く、住宅やオフィスの一般的な電源供給に対応します。工場や商業施設では、耐熱・耐水性の高い器具や制御回路用の器具が必要になる場合もあります。

・電気錠配線の種類

電気錠は扉やゲートなどの開閉を制御するための設備で、低圧の配線が使われます。電源線や信号線、制御線の種類に応じて、VVR線やIV線、通信ケーブルが使用されます。端子接続やコネクタ接続により、電気錠本体と制御盤を安全に接続でき、耐熱性や柔軟性を備えたケーブルを選ぶことで、長期間安定して使用できます。

■配線の太さと用途

電線やケーブルを選ぶ際には、導体の太さと用途を理解することが重要です。太さによって許容電流が異なり、電圧降下や発熱の影響が変わるため、住宅や工場の配線で安全かつ効率的に電力を供給するためには適切なサイズ選定が必要です。屋内配線や照明回路、コンセント、制御回路など、用途に応じた電線を選ぶことで、事故やトラブルを防止できます。

・太さごとの使用例

一般的な住宅の100V回路では、1.6mm²や2.0mm²のVVF線がよく使われます。照明器具や小型家電向けには1.6mm²、コンセント回路やエアコンなど電力消費の大きい機器には2.0mm²以上が適しています。工場や商業施設の低圧配線では、CV線やIV線の太さを用途に応じて選定し、長距離配線でも電圧降下を抑えることが重要です。

・100Vケーブルの種類

家庭用100Vの電源ケーブルにはVVF線のほか、シース付きのIV線やフレキシブルなVVR線があります。VVF線は平形で施工性が高く、屋内配線の一般的な用途に向きます。IV線は単線で内部配線に適しており、VVR線は耐熱性・柔軟性に優れ、照明やスイッチ回路に使いやすいタイプです。用途や設置環境に応じて材質や絶縁体を選ぶことで、安全性と耐久性を確保できます。

■ケーブルの見分け方

電線やケーブルは種類が多く、用途や設置環境によって適切なものを選ぶ必要があります。見分け方を理解することで、住宅や工場、商業施設の屋内配線や制御回路、照明回路などで安全かつ効率的に電力を供給できます。導体の材質、絶縁体の種類、シースの有無や形状に注目することがポイントです。

・CV線とVVF線の違い

VVF線は住宅やオフィスの屋内配線で一般的に使われる平形の銅線で、耐熱性と柔軟性が特徴です。コンセントや照明器具の配線に適しており、施工性も高く扱いやすいです。一方、CV線は耐熱性や耐水性に優れ、屋外や工場などの低圧電力配線で用いられます。導体が太く長距離配線でも電圧降下が少なく、大電力回路に向いています。

・用途別の選び方

用途に応じてケーブルを選ぶ際は、設置場所、接続する機器の種類、必要な電流、耐熱性や耐候性を考慮します。屋内の照明やコンセントにはVVF線やIV線、工場や商業施設の設備にはCV線やCVV線が適しています。通信回線や制御回路には柔軟性や信号特性に優れたケーブルを使用することで、安全性と性能を両立できます。

■まとめ

電気配線や電線、ケーブルには用途や設置環境に応じたさまざまな種類があります。住宅やオフィスの屋内配線ではVVF線やIV線が一般的で、施工性や柔軟性に優れたケーブルが使われます。工場や商業施設、屋外設備では、CV線やCVV線など耐熱性や耐水性の高いケーブルが必要です。

コネクタや端子、配線器具、電気錠といった接続部材も種類ごとに特徴があり、適切に選ぶことで安全で安定した電気設備を構築できます。電線の太さや許容電流、絶縁体の種類、形状やシースの有無を確認することで、電圧降下や過熱などのトラブルを防ぐことができます。

記事で紹介した種類や用途のポイントを押さえれば、住宅から工場まで幅広い配線設計に対応でき、安全で効率的な電気設備を整えることが可能です。施工時には必ず使用環境や機器に適した電線・ケーブルを選定し、正しい方法で接続することが重要です。

■サンリード・テックサービスでは未経験の電気工事作業員を募集しています!

株式会社サンリード・テックサービスは、大阪府東大阪市を拠点に、店舗やオフィス、マンション、戸建てまで幅広い電気工事を手掛ける会社です。現在、事業拡大に伴い、未経験から挑戦できる電気工事作業員を積極的に募集しています。

入社後は、配線作業や電気設備の施工を実務を通じて学べる研修体制を整えており、資格取得支援制度も充実。第二種電気工事士の取得も会社負担でサポートするため、未経験の方でも安心してスタートできます。

電気工事だけでなく、電気通信工事など幅広い業務に携わることで、確実にスキルアップでき、安定した仕事量のもと長期的なキャリア形成も可能です。勤務は原則土日休みで平日も残業少なめ。転勤なしで地元に腰を据えて働ける環境も整っています。

手に職をつけ、社会インフラを支えるやりがいのある仕事に挑戦したい方は、ぜひご応募ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

▼関連記事▼

電気配線の白黒どっちが電源?白線・黒線の役割の違いや押さえるべきポイントを解説