皆さんこんにちは。

大阪府東大阪市を拠点に、商業施設や工場、マンション、戸建てなどの電気工事・電気通信工事を手掛ける株式会社 サンリード・テックサービスです。

電気工事の仕事に興味があったり、「強電と弱電の違いをもっと知りたい」と思う方は多いのではないでしょうか。電気工事は生活や産業に欠かせない重要な分野であり、基礎知識を改めて確認することが将来の仕事にも役立ちます。

この記事では、強電・弱電の違いや仕事内容、必要な資格についてわかりやすく解説します。電気工事に関わるすべての方が知っておきたい基本情報をまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

■強電・弱電とは?

強電と弱電は、電気の種類や用途によって分類される電気設備の大きな区分です。主に扱う電圧や電流の大きさ、目的が異なるため、電気工事の現場でも別々に管理されることが一般的です。強電は高い電圧や大きな電流を扱い、私たちの生活や工場、ビルなどに電力を供給するための設備を指します。

例えば、家庭のコンセントや照明、エレベーターの動作に必要な電力は強電によって支えられています。 一方で、弱電は比較的低い電圧の電気信号を扱い、通信や制御の分野で使われます。インターホンや電話、テレビの配線、インターネットのLANケーブルも弱電の範囲です。

弱電は主に信号やデータの伝送に関わるため、電力の供給よりも情報のやりとりが目的となります。 このように、強電と弱電は電圧や電流の大きさ、用途に基づいて分類され、電気工事士の資格や工事の内容も異なります。

・強電

強電は主に100ボルト以上の電圧を扱う電気設備で、家庭やビル、工場などに電力を供給します。建物内の照明やエアコン、エレベーターなどの大型設備の動作も強電の配線によって支えられています。強電の電圧は「低圧」から「高圧」、さらには「特別高圧」と分類され、安全性を確保するための施工管理や資格取得が求められます。感電などのリスクも高いため、専門的な知識と技術が必要な分野です。

・弱電

弱電は主に48ボルト以下の低電圧で動作する通信や制御用の電気信号を扱います。オフィスや住宅の電話設備、インターホン、LAN配線、監視カメラなどのネットワーク機器は弱電の設備に含まれます。信号を送ることで機器の動作や情報のやり取りを実現しており、強電に比べて感電リスクは低いですが、設計や施工には専門の資格が必要です。弱電は情報通信技術の発展に伴い、需要が増えている分野です。

■強電・弱電工事の特徴

強電と弱電では工事の内容や作業環境に違いがあります。強電工事は主にビルや工場、住宅での電力供給設備の施工を指し、高圧や低圧の電気を安全に使えるように配線や機器の設置を行います。配線作業は感電のリスクが高いため、電気工事士などの国家資格が必要です。 弱電工事は通信や制御の信号を扱う工事で、電話やインターホン、ネットワークのLAN配線、監視カメラの設置などが含まれます。

工事の際には機器の配置や信号の干渉を防ぐための設計や施工が重要で、強電工事に比べて低電圧のため安全性は高いですが、専門知識が求められます。 また、強電と弱電の工事では「離隔(りかく)」という安全距離の確保が必要です。これは高圧の強電設備と弱電設備を一定の距離をあけて設置し、感電や機器の誤動作を防ぐための重要な施工基準です。

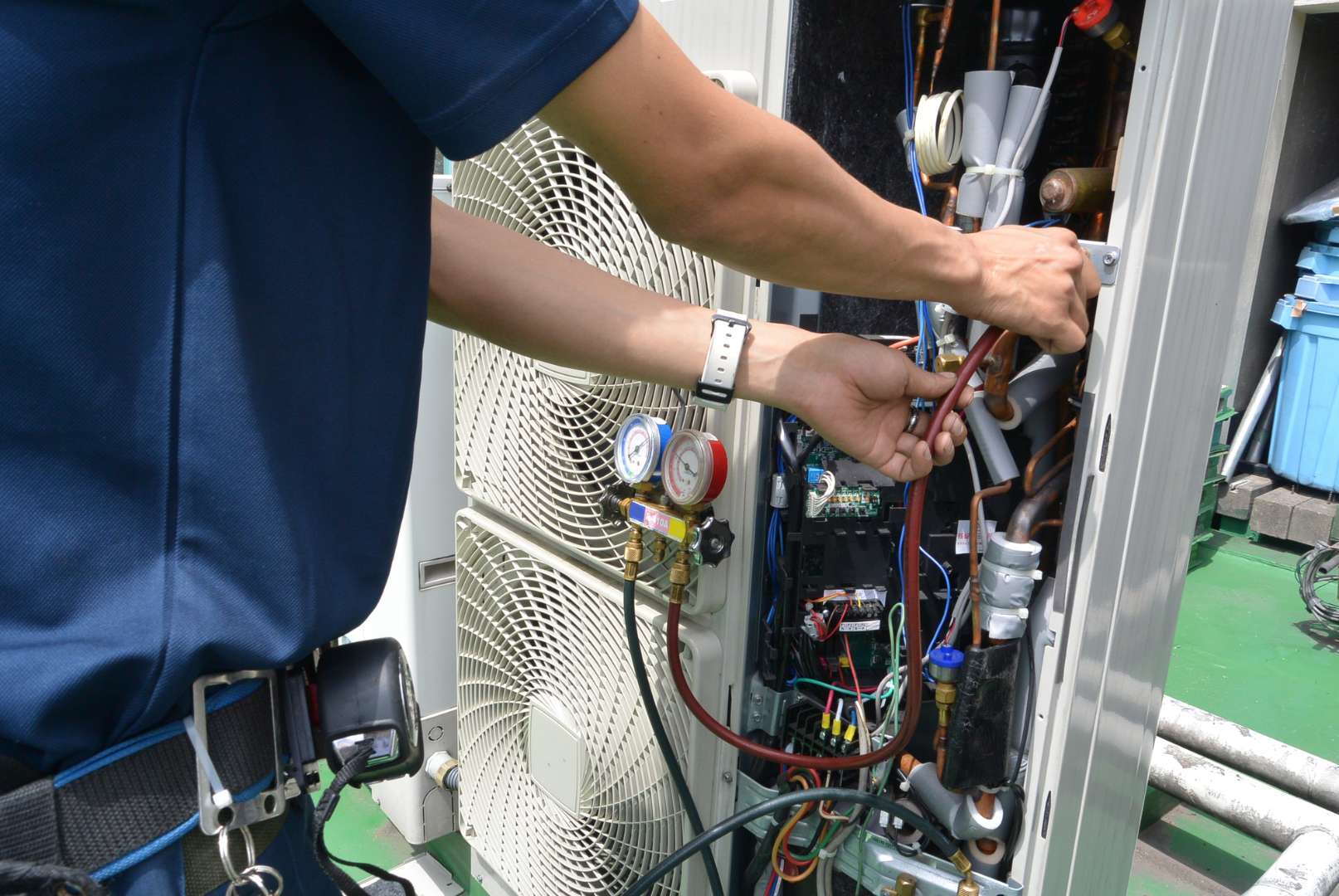

・強電工事

強電工事では、電力を安全に建物内に供給するための配線や変電設備の設置を行います。高圧や低圧の電気を扱うため、感電や火災のリスクを防ぐ安全対策が必須です。ビルや工場では大型の電気設備が多く、施工は複雑で専門的な技術が求められます。電気工事士や電気主任技術者などの資格取得が必要なことも多く、施工管理や監督の役割も重要です。

・弱電工事

弱電工事は、電話線やインターホン、監視カメラ、LAN配線などの通信設備の設置と配線を担当します。低電圧の信号を使うため、感電リスクは少ないですが、信号の干渉やトラブルを防ぐための設計や施工が重要です。弱電工事士や電気通信主任技術者などの資格が必要になることもあり、ITや通信に関する知識が求められます。

・強電と弱電の「離隔」とは?

離隔とは、強電設備と弱電設備を設置するときに、安全かつ正常に機器を動作させるために一定の距離を空けることです。この距離が不十分だと、強電の高い電圧や電流が弱電の通信信号に干渉し、機器の誤作動や故障を招く恐れがあります。また、安全面でも感電リスクが高まるため、工事では厳格な規定に従い離隔距離を守ることが必須です。

■どちらに就職すべき?会社選びのポイント

強電と弱電の仕事はどちらも電気工事の重要な分野ですが、仕事内容や職場環境、求められるスキルに違いがあります。就職や転職を考える際は、それぞれの特徴を理解し、自分に合った分野を選ぶことが大切です。ここでは、仕事内容の違いからキャリアの将来性、向いている人のタイプまで解説します。

・仕事内容や職場環境の違い

強電の仕事は、高圧・低圧の電気設備の施工やメンテナンスが中心で、ビルや工場、住宅の電力供給を支えます。現場は広範囲で体力も必要となり、感電などのリスクがあるため安全管理が厳しく求められます。対して弱電は、電話やインターホン、LAN配線などの通信設備の設置が主で、細かい作業が多く、IT機器に関する知識も必要です。比較的室内作業が多く、繊細な作業が得意な人に向いています。

・キャリアパスと将来性の違い

強電分野では、電気工事士の資格を取得し、施工管理や電気主任技術者へとステップアップ可能です。安定した需要があり、長期的なキャリア形成が見込めます。一方、弱電はITや通信技術の進化に伴い需要が増加中。電気通信主任技術者などの資格を活かし、ネットワーク設計やシステム管理など専門性の高い分野に進むことも可能です。

》電気工事士のやりがいとは?魅力と将来性をわかりやすく解説

■弱電・強電の資格

強電・弱電の分野で働くには、それぞれ必要な資格を取得することがキャリアアップの近道です。資格は技術力や安全管理能力を証明するもので、求人でも重要視されます。特に電気工事は感電などのリスクがあるため、国家資格の取得は法律で義務づけられています。資格の種類や難易度を知ることで、就職活動や転職時に有利に働きます。

・弱電に役立つ資格一覧(通信・IT系)

弱電の分野では、電気通信主任技術者や総合無線通信士などの資格が求められます。これらは電話やLAN、ネットワーク機器の設置や保守を行う上で重要な資格です。また、ITパスポートやネットワークスペシャリストなどIT関連の資格もキャリアアップに役立ちます。弱電の資格は通信技術やシステム管理の知識を証明し、専門職としての信頼を高めます。

・強電に必須の国家資格(電工・管理技術者)

強電分野では第二種・第一種電気工事士の資格が基本となります。これに加え、電気主任技術者や電気工事施工管理技士の資格を取得すると、より大規模な工事の施工管理や監督業務を担当できます。これらの資格は電圧や電流の大きさに対応した設備工事の安全性を確保し、法律に基づいた施工を実施するために必要です。資格取得には実務経験と試験が必須で、着実な学習が求められます。

■まとめ

強電と弱電は仕事内容や必要な資格、職場環境が異なります。強電は電力供給の施工管理が中心で体力や安全意識が求められ、弱電は通信設備の設置やネットワーク管理がメインで細かい作業やIT知識が重要です。自分の適性や興味を考え、将来のキャリアを見据えて選びましょう。

■サンリード・テックサービスでは作業員を募集しています!

株式会社サンリード・テックサービスは大阪府東大阪市を拠点に、店舗やオフィス、マンション、戸建てなどの電気工事を幅広く手掛ける会社です。

現在、事業拡大に伴い、未経験からでも挑戦できる電気工事の作業員を積極的に募集しています。

当社では、経験がなくても安心して働けるよう資格取得支援制度や充実した研修体制を整えており、現場での実務を通じて確実にスキルアップが可能です。第二種電気工事士の資格についても、入社後に会社負担で取得をサポートしますので、未経験の方もご安心ください。

さらに、電気工事だけでなく電気通信工事など幅広い業務に携わることができ、現場経験を積みながら着実に成長できる環境があります。大手ハウスメーカーとの取引も多く、仕事量は年間を通じて安定しています。

勤務体制は原則土日休みで、平日もほぼ残業なし。年間休日は110日以上+有給取得OKという働きやすさが魅力です。しっかり休みたい方も、休日に働いて収入を増やしたい方も、自分に合ったスタイルを選べます。

また、転勤は一切なく、地元で腰を据えて働ける安心の福利厚生と勤務地も整っています。

電気工事は専門的な技術と知識が求められる仕事ですが、未経験からでも挑戦しやすく、将来的に手に職をつけて長く活躍できる魅力があります。社会のインフラを支える重要な役割を担い、多くの人から感謝されるやりがいのある職業です。

やりがいのある仕事に挑戦したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

▼関連記事▼

・「電気通信工事」と「電気工事」の違いとは?仕事内容と会社選びについても解説!